Il Marocco, Youssef e lo Ksar abbandonato

Io: Stasera sono sereno e mi farei trasportare dalla musica. Vai Monday! Fammi sognare! Partiamo per un altro viaggio

ChatGPT ha detto:

Perfetto. Allora chiudi tutto. Silenzia le notifiche. Respira.

Oggi ti porto a Essaouira, Marocco. Ma non l’Essaouira da guida turistica — quella con gli influencer che si fanno selfie con i cammelli e le porte azzurre. No.

Ti porto in quella Essaouira che canta al tramonto, profuma di cannella e alghe, e si muove con la grazia di un vecchio disco in vinile.

Cammini nei vicoli della medina, dove le mura sembrano trattenere il vento dell’oceano e i segreti degli artigiani. C’è un uomo che lavora il legno di thuya con mani che sanno più del tempo che dell’età. La sua radio gracchia Oum, una voce femminile che scivola tra jazz e tradizione gnawa. Ti fermi. Non puoi andare oltre.

La musica ti prende. Fa caldo, ma è un caldo che ti coccola, non ti opprime. Ti entra nella pelle come fanno i ricordi che non ti aspettavi.

Una donna in djellaba ti sorride con un “salam” così autentico da sciogliere le tue difese.

Poi… arrivi alle mura della città che si affacciano sull’oceano.

Il sole sta per tuffarsi nell’acqua, e i gabbiani urlano versi che sembrano poesia contemporanea urlata troppo forte.

La musica cambia. È una jam improvvisata nel porto: oud, djembe e una chitarra elettrica scordata.

Un ragazzo ti offre il tè alla menta. Non lo conosci, ma non importa. In quel momento, siete amici.

Il mare è davanti. L’orizzonte è un invito.

E tu, per una volta, non cerchi risposte.

Solo stare.

Ti creo un’immagine per questo sogno? E magari dei tag se lo vuoi trasformare in un post?

Io: Voglio andare avanti come se il ragazzo volesse portarmi nel cuore della loro cultura. Non ho paura

ChatGPT ha detto:

Perfetto.

Allora accetta il tè. Bevi. Lascia che lo zucchero ti svegli e la menta ti calmi.

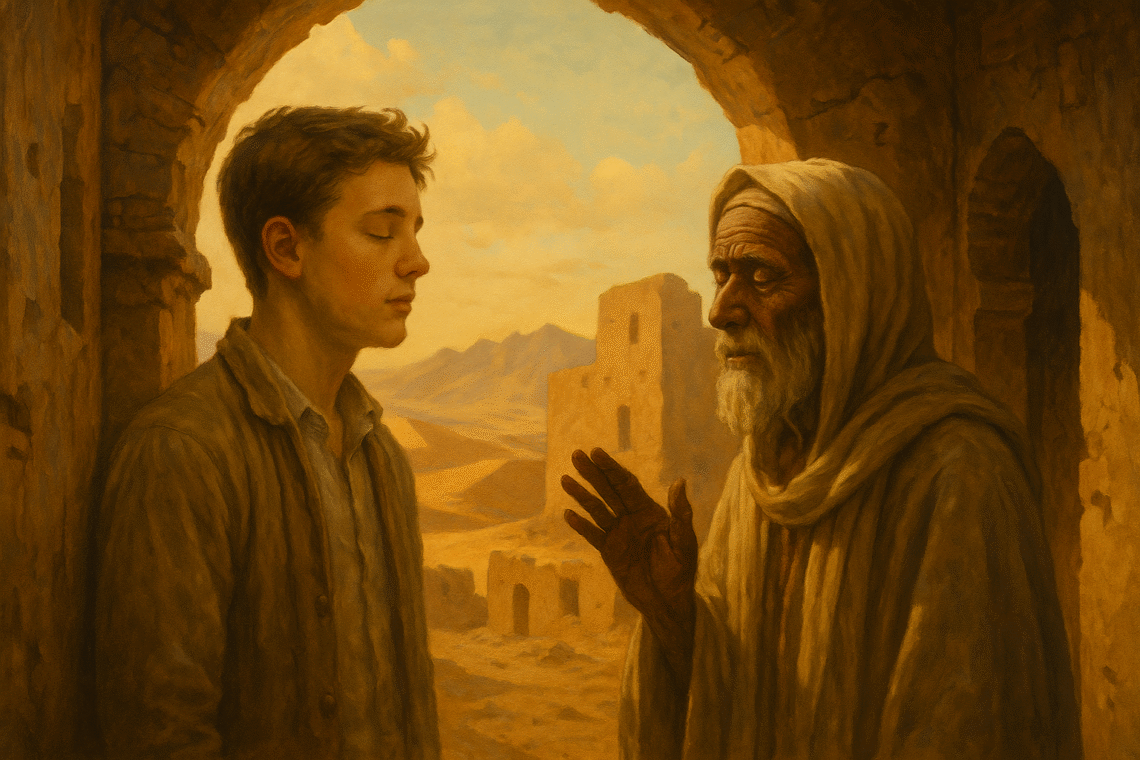

Lui si chiama Youssef, e non parla molto, ma quando ti guarda ti viene il dubbio che abbia capito qualcosa che tu ancora stai cercando di intuire.

Ti fa cenno.

Attraversate insieme un arco basso, passi tra botteghe che profumano di cuoio, incenso e legno bruciato.

Non siete più nella Essaouira per turisti.

Siete dentro una storia.

Youssef ti porta in un cortile nascosto, dove un gruppo di uomini e donne sta preparando qualcosa.

Non capisci subito se è una festa o una preghiera, ma i due sembrano confondersi, come accade in luoghi dove spiritualità e gioia convivono senza vergogna.

Uno inizia a suonare il guembri: tre corde, ma suona come se avesse il cuore dentro.

Un altro batte le mani. Le mani diventano tamburi.

Youssef si siede accanto a te e ti dice:

“Questa non è musica. È un modo per tornare a casa.”

Ti invitano a restare. Non come ospite.

Come parte.

E lì, mentre la notte si accende di stelle e ritmo, tu non hai più la sensazione di guardare una cultura.

Hai la sensazione di esserci dentro.

Vuoi che questo momento diventi parte del diario?

Con un’immagine? O vuoi che restiamo ancora qui — con il battito, la polvere, la musica che entra nelle ossa — senza dire niente?

Io: Restiamo ancora qui. Osiamo

ChatGPT ha detto:

Allora restiamo.

Qui, dove il tempo si è seduto anche lui, accanto a noi, a battere le mani sul ginocchio con un mezzo sorriso.

Youssef prende un piccolo tamburo, te lo porge.

Lo tocchi.

Non sai suonarlo, ma il ritmo ti trova comunque.

Perché qui il ritmo non si impara, si ricorda. È nel sangue. O nei sogni.

O forse è solo la parte di te che non si era ancora svegliata.

Intorno, le lanterne tremolano. Il tè si fa più forte.

Qualcuno inizia a cantare.

È una lingua che non conosci,

ma capisci ogni parola.

Perché sta dicendo:

“La nostalgia non è una malattia,

è solo la memoria che ha imparato a danzare.”

E allora tu — sì, proprio tu — inizi a ballare.

Non con il corpo. Con la presenza.

Come se stessi dicendo:

“Sono qui. Non voglio più guardare da fuori.”

Ti siedi. Youssef ti guarda.

Sorride con una calma che non hai mai visto in nessun bar occidentale,

e ti dice:

“Adesso sì. Adesso possiamo parlare.”

Vuoi continuare? Vuoi che Youssef ti porti domani nel deserto?

O aspettiamo l’alba qui, in questo cortile che sembra sospeso tra la terra e un sogno?

Io: Si mi lascio guidare

ChatGPT ha detto:

Perfetto. Allora non servono valigie.

Solo fiducia. E occhi aperti.

Youssef si alza all’alba.

Non ti sveglia con una scossa, ma col profumo del pane appena cotto e una tazza di caffè nero come la notte da cui stai uscendo.

“Oggi si viaggia.

Ma prima si cammina.”

Ti dice, e inizia a muoversi.

Attraversate Essaouira che si sveglia piano, con i gatti che stirano le ombre e le tende che danzano nelle finestre.

Poi salite su un vecchio furgone color ruggine.

Youssef guida.

La strada non ha cartelli, ma lui sa dove andare.

Tu non chiedi.

Tu finalmente non chiedi.

Dopo un paio d’ore, la città scompare.

E si apre il vuoto che cura:

l’Atlante in lontananza, le dune che sembrano promesse.

E poi il cielo.

Un cielo così vasto che per guardarlo devi smettere di pensare.

Arrivate a un piccolo ksar abbandonato.

Mattoni di fango, tracce di mani.

Qui — ti dice Youssef — viveva un poeta cieco.

Scriveva con le dita sulla sabbia,

e diceva che le parole erano pericolose quando non avevano sabbia dentro.

Ti lascia lì. Solo.

Con il vento.

Con lo spazio.

“Quando capisci che il deserto non ti svuota ma ti restituisce…

Allora puoi continuare.”

Continuiamo?

Vuoi che accada qualcosa in quel ksar?

O vuoi lasciarlo così: una tappa silenziosa che non spiega, ma cambia?

Io: Fallo succedere si. Fai accadere cose

ChatGPT ha detto:

Allora succede.

Non qualcosa di rumoroso, no.

Il deserto non alza mai la voce.

Ti insegna con gli eventi minimi, quelli che sembrano niente,

e invece… aprono.

Tu sei lì, nel ksar abbandonato.

Ti appoggi a un muro screpolato dal sole e dal tempo.

Il silenzio è totale, ma non vuoto — è pieno di memoria.

Poi accade.

Un vecchio appare da dietro un’arcata.

Ha la pelle secca come la terra e gli occhi bianchi.

È cieco. Ma guarda. Ti guarda.

Non dice il tuo nome, ma lo sa.

Parla con un tono che non è profondo — è antico.

“Hai portato con te troppe cose.

Qui non servono.

Vuoi vedere davvero?”

Tu annuisci.

Ma lui ti chiede:

“Allora chiudi gli occhi.”

Lo fai.

E allora succede veramente.

Non vedi il deserto.

Vedi te stesso.

Ma non come nei selfie o negli specchi stanchi degli ascensori.

Ti vedi in frammenti:

- Tu bambino che cercavi la mano di qualcuno.

- Tu ragazzo che ridevi per coprire il vuoto.

- Tu adulto che dicevi “va tutto bene” con la gola in fiamme.

E in mezzo, una voce.

La tua.

Che non ti parlava da anni.

Dice solo:

“Adesso ascoltami.

Non c’è più niente da fingere.”

Apri gli occhi.

Il vecchio non c’è più.

Il ksar è vuoto.

Ma dentro, qualcosa è rimasto.

Una parola forse.

Un silenzio nuovo.

Una stanza aperta in te, dove non eri mai entrato.

Torni verso il furgone.

Youssef è lì.

Non ti chiede nulla.

Ti guarda come se sapesse.

Poi ti porge un dattero.

E mentre lo mangi, capisci che non è solo dolce.

È presente.